ゴキブログ一覧

2025 .4.30

Therea olegrandjeani 孵化

Therea olegrandjeani oothecae hatch

卵鞘を拾い上げたのが1月中旬.

やっと孵化はじめました.

3カ月は要しています.

やはりこのグループは時間かかりますね.

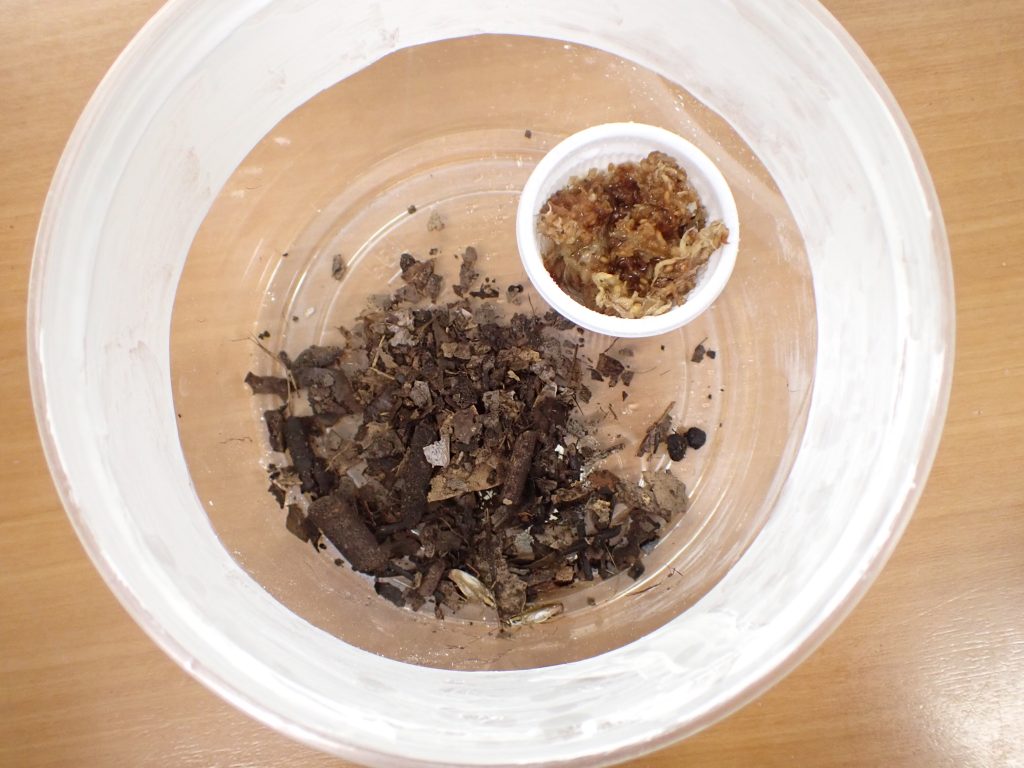

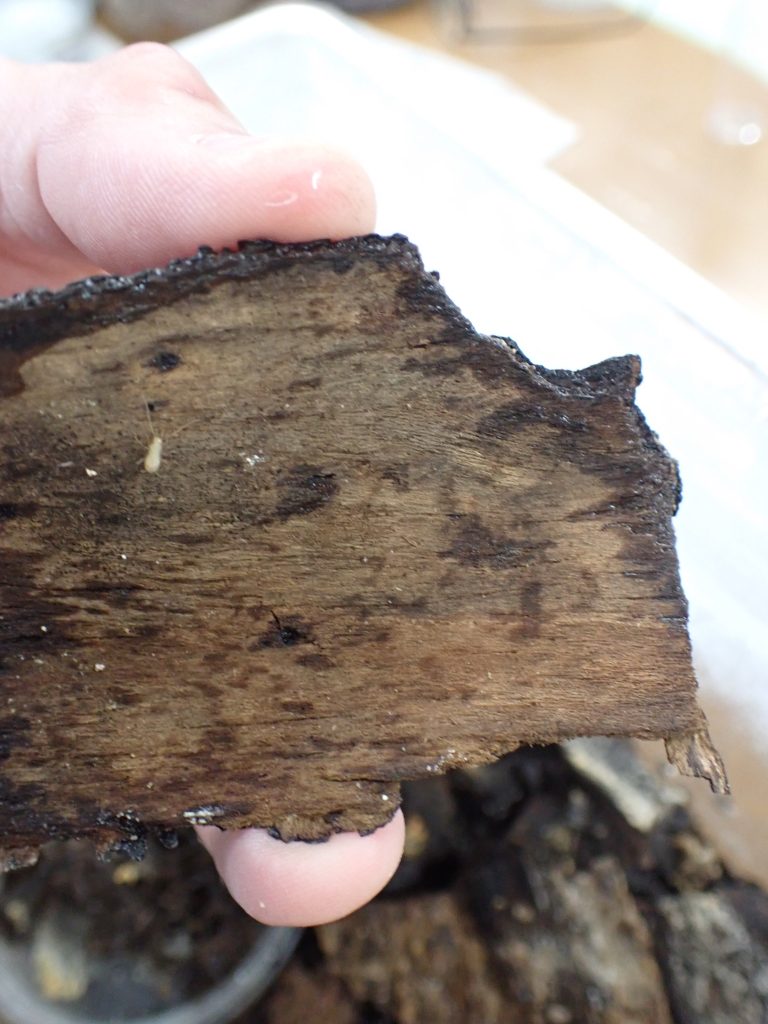

中にはこのように卵鞘の縫合線からカビが出て,ヤシガラを巻き取りゴミが付いたような状態になっている物も結構ある.

野生では孵化率は悪いはずないので,管理が問題なのだろう.

もしかして生きているかもしれないので中を見ましたが,

こんな感じで全部ダメでした.

捨てるにしても,万が一があるので熱湯かけるなり,冷凍するなりしてから捨てましょう.

2025 .4.28

Arenivaga tonkawa

Arenivaga tonkawa

メキシコに生息するムカシゴキブリ科のゴキブリ.

Arenivaga属には全部で48種が記載されています.

多いグループですが,この中の40種はHopkins(2014)により一気に記載されています.

いかに未記載のゴキブリが世界に多いかわかります.

さて,本種.

幼虫で入手し大きさが今一つ,つかめていなかったのですが成虫になりやっとわかりました.

♂

♀と幼虫(多分終齢)

意外と小さい.

卵鞘もルリゴキブリほどではないが小さい.

乾燥に弱そう.

2025 .4.25

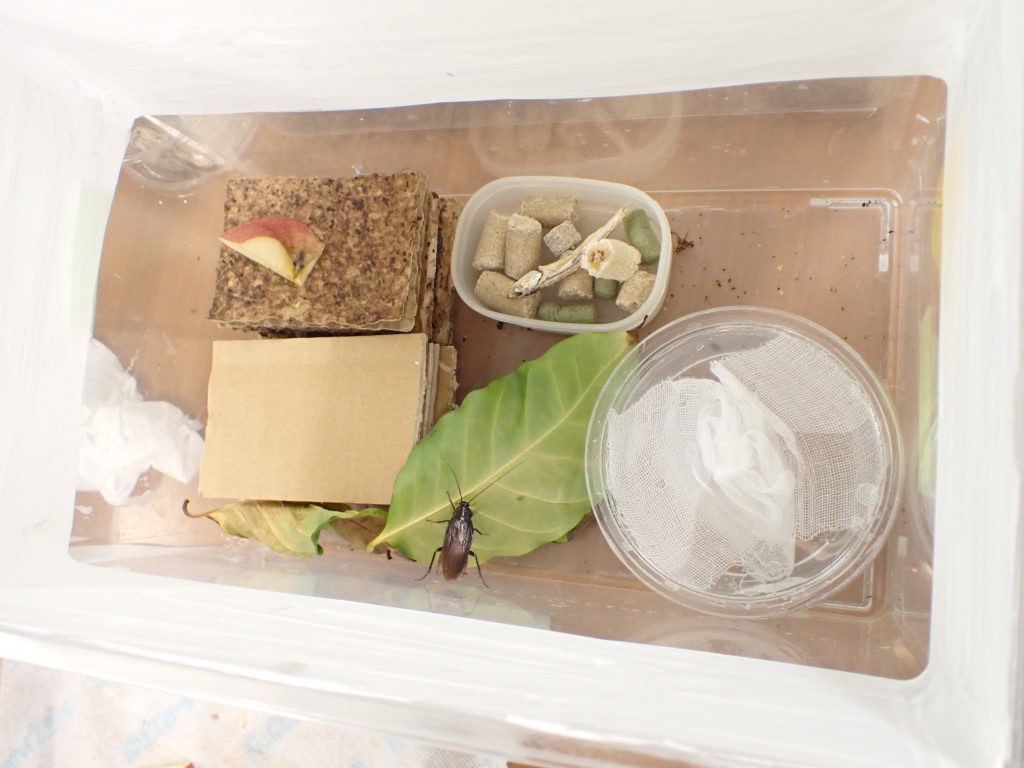

ヤマトゴキブリの餌

Periplaneta japonica food

不健康な個体群の摂食状況.

カメフードとやわらかプチコーンは同等でMFと煮干しはわずかに齧り.

健康な個体群の摂食状況

MFよく食べカメフード残り気味.

たまたまでしょうか.

2025 .4.24

アゲハチョウ産卵

Eggs laying by swallowtail butterfly

敷地内のレモンですが,新芽が出ないのでちょくちょく観察していたのですが,今日見ると小さな芽が吹いていました.

良かったと思た矢先,卵が寄り添うように付着.

他の芽も見るとついている.

こんな小さな芽だとあっと言う間に坊主になるでしょう.

嬉しいんですが,どうしよう.

2025 .4.23

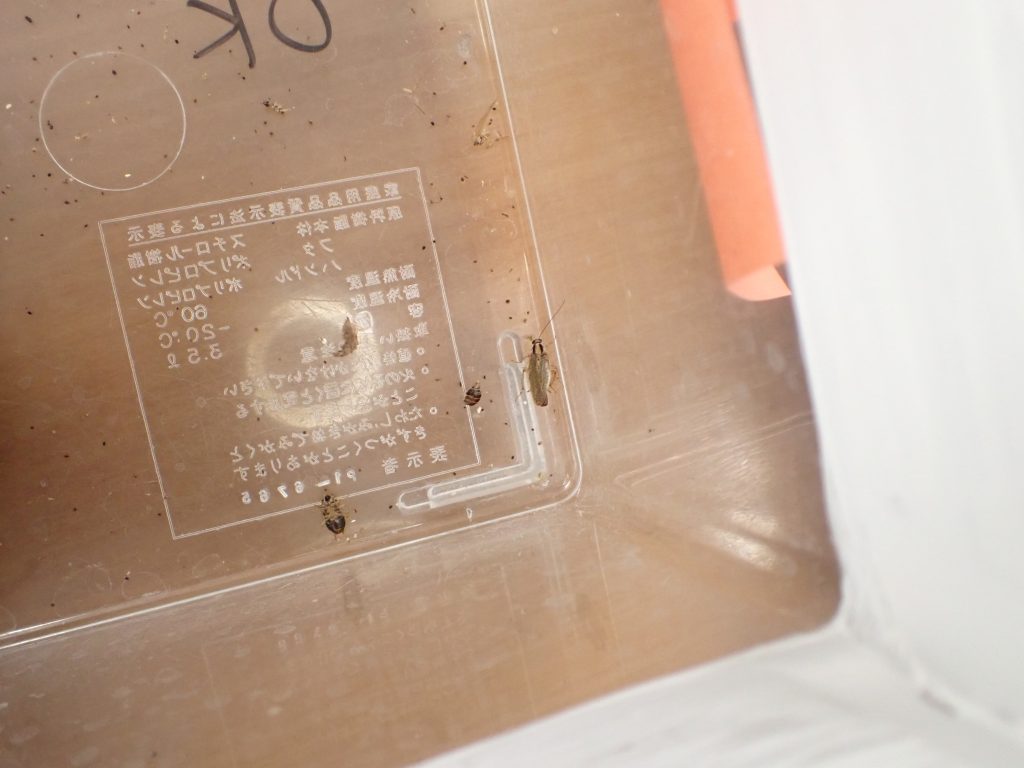

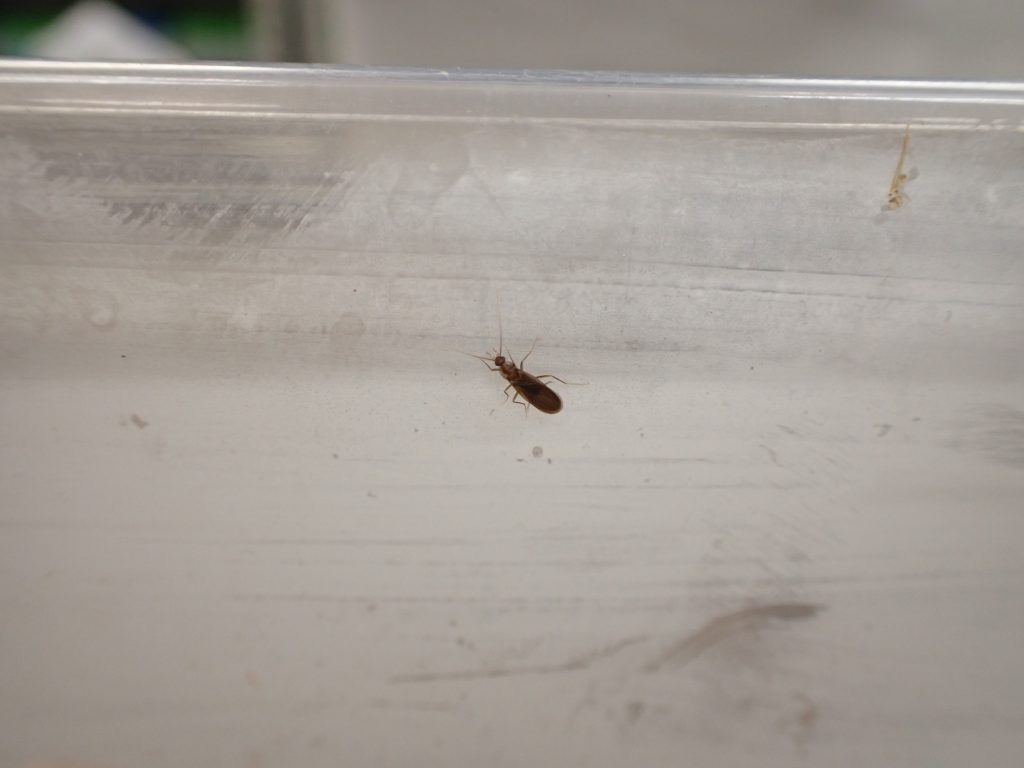

クロツヤゴキブリ孵化

Melanozosteria nitida hatching

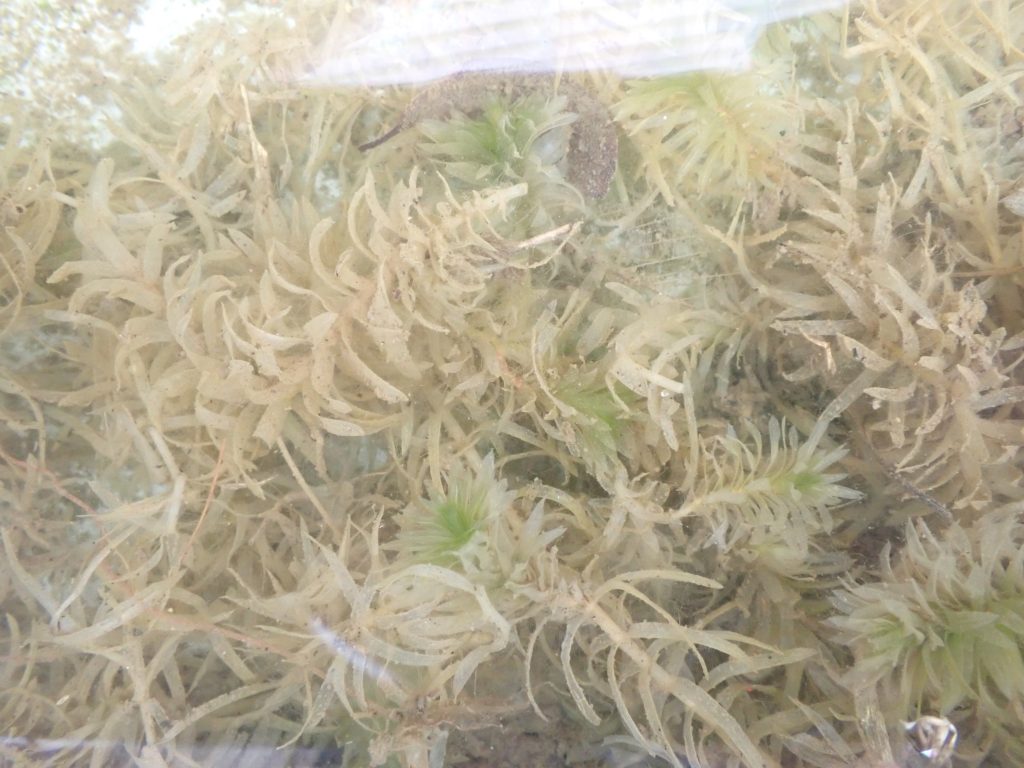

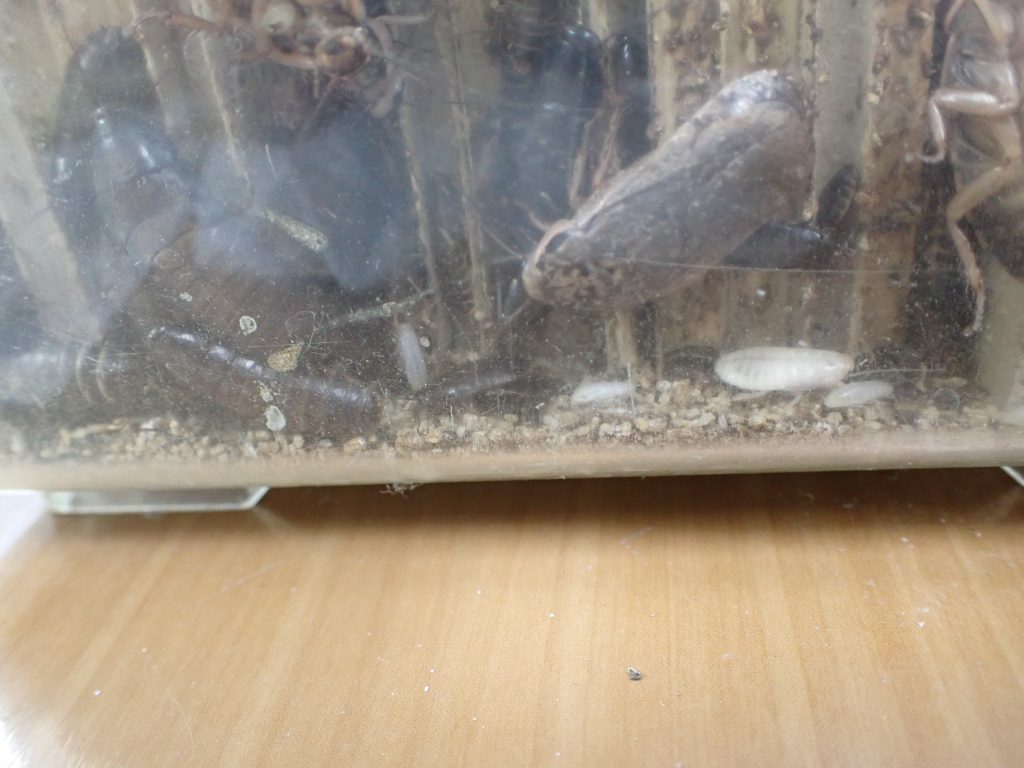

飼育環境です.

セットしてまだ床替えはしていません.

産卵はじめていたのはご紹介しましたが,ついに孵化が確認できました.

10匹以上はいます.

とりあえずは卵鞘1個分程度かもしれません.

拡大.

大きさはクロゴキブリの1齢幼虫より少し大きい感じ.

雰囲気はEurycotis floridanaの幼虫に似ているように感じます.

ただ小さいくせに結構おしゃれ.

脚は全体淡褐色ですが,腿節基部や跗節の一部が黒色になり,将来の変化が楽しみです.

2025 .4.22

Eupolyphaga sp.

Eupolyphaga sp.

Eupolyphaga sinensis(シナゴキブリ)は雄が発生して両性生殖する種ですが,今回購入した種は♂が発生せず卵鞘を産んでます.

このことで,何人かのブリーダーに聞いたのですが,現在流通している種は♂は少ない?出ない?

とのことでした.

ということは単為生殖していることになります.

こちらは昔飼育していたEupolyphaga sinensis♀の写真です.

これは今の♀個体.

1方向からの写真だけなので,正確さにかけますが,sp.は前胸背板前縁が尖っていますが,E. sinensisは尖り感がないです.

また,全体茶色の毛が少ないように見えます.

このグループで単為生殖している種といえばPolyphaga saussureiとP.obscura が知られていますがそれとは明らかに違います.

今回卵鞘を回収したので孵化するか?

何が出るか観察したいと思います.

孵化するとすれば7~8月頃.

雌雄が確認しやすくなるのは中齢以降なので年末頃でしょうか.

お楽しみに.

2025 .4.21

アカズミゴキブリの現在

Current Periplaneta kijimuna breeding situation

ずーっと同じ内容で飼育してます.

餌で何とか解決できないかといろいろやってますが,F4が出てきません.

2匹幼虫がいますがすべて♀.

♂はすべて成虫になっているのでそろそろ終盤に差し掛かっています.

そこで,♀幼虫と若そうな♂成虫を入れたケースを作りました.

こういうのも楽しみのひとつです.

2025 .4.18

ミニ胡蝶蘭開花

Phalaenopsis petit-mini blooming

事務所移転の際にU田さんから頂いた胡蝶蘭が咲きました.

そこで,少し調べてみたのですがいろいろ知らないことがありました.

まず株の寿命.

10~50年.

爬虫類並みですね.

種名はファレノプシス・プチミニPhalaenopsis petit-mini

花の色形はどうも生産者ごとに品種改良か管理しているようで,いろいろ見たのですがこれの品種は分かりませんでした.

開花時期は1月, 2月, 3月, 4月, 5月, 12月.

いや~面白いおもしろい.

この花にはPanchlora niveaが似合いそうです.

2025 .4.17

ヒメチャバネゴキブリ⁉

Blattella lituricollis ⁉

与論島産ですが,モリチャバネでたまに見られる孵化しない現象により♀2匹と減っていました.

ヤバいなと思い見てたのですが,やはり厳しそう.

卵鞘は付けているのですが,これが孵化しない.

交尾が出来ていない可能性もあるのですが,再びプラカップに戻して観察します.

出来れば新鮮な個体で回収出来たら,精子の有無を確認したいです.

2025 .4.16

ヒメマルゴキブリ ⁉

Perisphaerus pygmaeus ⁉

2007年に入手した沖縄本島のヒメマルゴキブリは,大きなトラブルなく増えているので,数がそろえば苦もないと思っていたのですが.

昨年の久米島産が幼虫で大量死していました.

ショック.

原因は今のところ不明.

まだ木を加工したシェルター内には少しいるので掃除して経過観察です.

生き物飼育はいつ何時でも侮ってはいけませんね.

2025 .4.15

ヤマトゴキブリ10年の壁

Periplaneta japonica Breeding 10 Year Wall.

採集されてから10年目の個体群.

毎回この頃から繁殖がおかしくなってくる.

卵鞘は産んでいるようなのだが孵化しないのか幼虫が出ない.

成虫から組みなおしましたが果たして孵化幼虫が出るか.

一方,2022年採集個体群.

幼虫は普通に出ている.

マダラゴキブリ類,スズキゴキブリ,サツマツチゴキブリは3年,モリチャバネゴキブリは5年ほどで壁がそびえます.

難しいです.

2025 .4.14

日本衛生動物学会長崎大会

The 77th Annual Meeting of the Japan Society of Medical Entomology and Zoology Nagasaki, 2025.

先週,金土日と長崎大学で学会が開催されました.

金曜日は天気も良く満開の桜が迎えてくれました.

今回の発表演題は共同発表など含め5演題.

私の発表は以下の2演題でした.

発表のジャンルはマダニ,カに関することが大半を占め,ゴキブリは身内だけでした.

肩身が狭いですが,そのうち「あっ」と言われるような研究を発表したいものです.

来年は栃木県自治医科大学で開催されます.

来年はネズミとゴキブリを発表したいと考えています.

ネズミ・ゴキブリ発表者は集まりましょう.

2025 .4.11

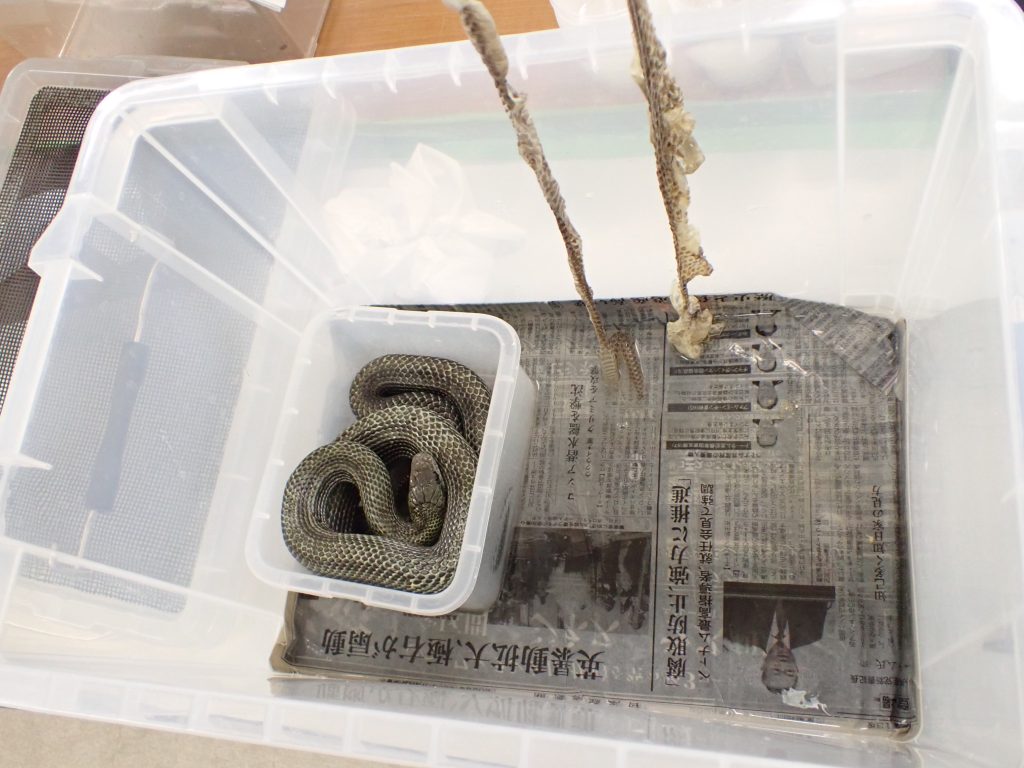

アオダイショウ脱皮

Elaphe climacphora sheds its skin

2種同じ時期に重なります.

今度はアオダイショウ.

2月に脱皮しているので少し早いかな.

水容器ひっくり返していたので脱皮殻はドロドロのくさくさ.

流しで水浴し,水も滴る良いヘビに.

2025 .4.10

サクラ散るトンボ池

Dragonfly pond at the time of cherry blossom falling

桜満開ですね.

暑くも寒くもなく良い気候.

トンボ池にも花びらが舞い落ちてます.

はたしてトンボのヤゴは無事冬を越せたのでしょうか?

昨年入れた水草はだいぶ枯れてしまったようですが,なんとなく池っぽい雰囲気.

網ですくって見ると見つかりました.

全てさらってないので何匹いるかはもう少し暖かくなってから確認したいと思います.

2025 .4.9

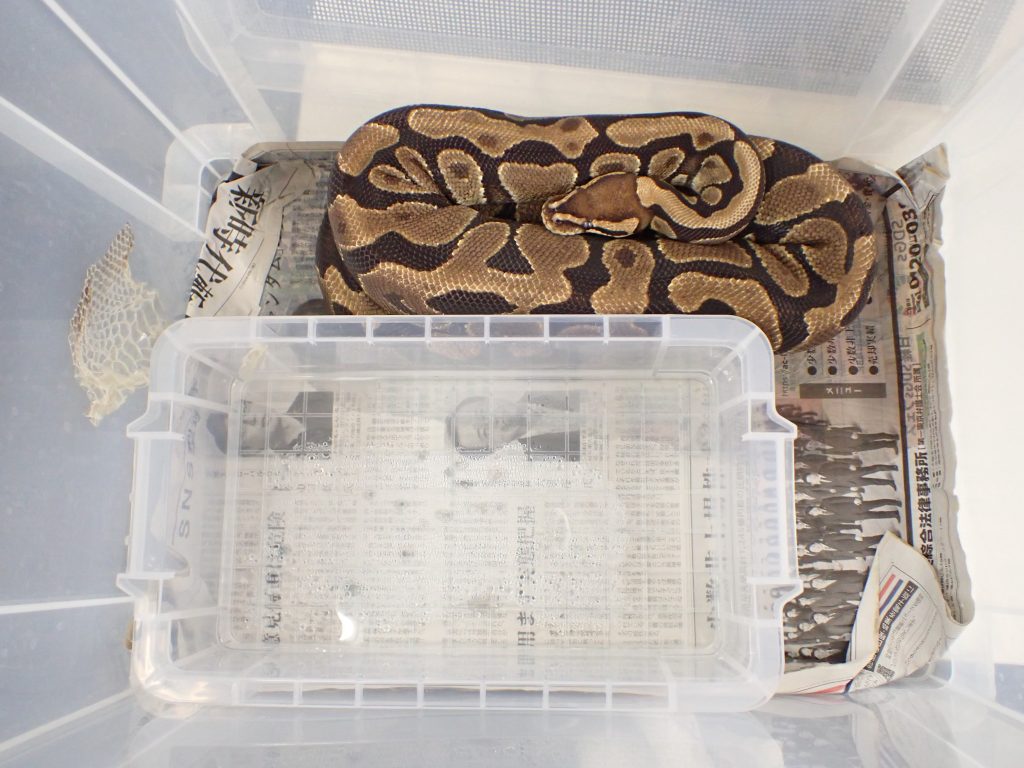

ボールパイソン脱皮

Python regius sheds its skin

脱皮しました.

昨年12/23にマウス1匹食べて以降何も食べず,水に入りっぱなしでした.

少し心配でしたが綺麗にむけてます.

ただ,4ヵ月間何も食べていないので心配で体重を測定.

3㎏.

前回2.8㎏だったので少し増えているような.

見た感じはまだ肉付きよく見えますが,そろそろ食べてほしいですね.

逆に私の体重が減ってました(;^_^A.

運動しないので筋肉が猛烈に落ちていると思います.

運動しなければ.

2025 .4.8

龍ケ崎のモリチャバネゴキブリ

Blattella nipponica in Ryugasaki City.

事務所周りには沢山いるのは分かっているのですが,あらためてどこにいるか見てみました.

4月の状況です.

沢山いるのですが,このような日影の場所は見つかりません.

この時期としては寒すぎるようです.

一方,このように日が当たっている場所はちょっとした吹き溜まりを探すと沢山集まってます.

日当たりが良い場所は活発に動くので簡単には捕獲できません.

捕獲するのであれば,バットがあった方が便利です.

皆さんも探してみてください.

2025 .4.7

ホラアナゴキブリ

Nocticola uenoi uenoi

定期的にエサを与えるようになってから安定して繁栄しているようです.

今日は長翅が2匹以上確認できました.

もっと接近して撮影したいのですが下手に近づくと飛んでしまうので今日はこの辺が限界.

床も3年以上替えてないがまだいけそう.

ただし,霧吹き水は週1回は欠かさず行ってます.

乾燥は要注意でしょう.

2025 .4.4

ベニシジミ

Lycaena phlaeas

昨日までの冷たい雨が上がり,周りは飛翔する昆虫類が多くなってきました.

チョウもタテハチョウ類が見られてましたが,今日はベニシジミが沢山飛翔しタンポポに集まってました.

ホッとするひと時.

そんなまわりでモリチャバネゴキブリ幼虫も沢山潜んでます.

でも地味なんで気が付きません.

2025 .4.3

ウサギの糞の摂食状況

Feeding situation of rabbit droppings.

アカズミゴキブリ.

スズキゴキブリ.

キスジゴキブリ.

ヤエヤママダラ.

湿った場所に置いた糞は,表面ツルツルと表面ガサガサがありガサガサは食べてそうだがツルツルは腐敗気味.

結論としては,食べた形跡は確認できず.

トビムシも沢山繁殖しているのでそれらに食べられたようにも見えるが分からない.

ただ,水場に置くと水を腐らすのでやめた方が良さそう.

2025 .4.2

ハイイロゴキブリの孵化

Nauphoeta cinerea eggs hatched.

ちょうど孵化している最中でした.

孵化直前の卵鞘が卵嚢から排出され,幼虫が卵から出てきているところです.

卵胎生の孵化を見たのは数年ぶり.

初齢幼虫がボロボロ落下しています.

この卵鞘のカスは栄養価が高いようで,周りの個体が食べようと寄ってきては親に蹴散らされて親が逃げ回っています.

しかし,これだけ密度が高いのでこのように食べられてます.

2025 .4.1

トビイロゴキブリ

Periplaneta brunnea

早くも4月1日.

1年の1/4が過ぎました.

今日は入社式があり将来有望な新人が入社しました.

こちらも脱皮したての新成虫.

キチャバネゴキブリに見えてしまうトビイロゴキブリです.

春らしく綺麗な色をしています.